Alguien asoma entre la multitud apretada dentro de un vallado ancho que corre por la Plaza de Mayo como un río de pena y gratitud, un río celeste y blanco a veces, rojo, azul y amarillo otras veces, un río de mil colores y una sola cara, la de Diego Armando Maradona.

“A la Argentina le cortaron las piernas”, dice Norberto, llorando, insomne porque pasó la noche en la plaza para poder decirle adiós a Dios. “Ya está, a los futboleros nos pincharon la pelota para siempre”, le dice a este cronista. Tiene los ojos rojos, la cara morada del sol de este jueves que reverbera en el ceibo mayor de la plaza de las Madres. Es la tercera vez que hace la fila para entrar otra vez y darle ese adiós a Diego, un largo adiós de esos que nadie quiere dar.

Desde Tres Cruces, departamento de Humahuaca, llegó Gabriela Santos, 31 años, menuda, de lentes y barbijo de River Plate, con un cartel que dice, sencillo, “Humahuaca-Jujuy”. Llegó esta mañana a Buenos Aires en vuelo desde San Salvador de Jujuy solamente para saludar a Maradona en su viaje final. Le falta una cuadra de gente para entrar, luego de haber pedido permiso a los organizadores ante el temor de no poder acercarle el saludo al ídolo. “Quiero entrar, agradecerle y nada más”, dice, sencilla.

“Maradona es derechos humanos, es derechos sociales, es pobreza y es la felicidad de mi familia en el festejo del Mundial del 86. Y también es mi abuelito, que lo quería tanto y me hablaba de él, mi abuelito que se lo llevó la pandemia”, le dice a Brown On Line. “Nunca me imaginé que se iba a morir Maradona. Siempre pensé que iba a salir”, dice y no puede hablar más porque las lágrimas le inundan los ojos y se pierde entre los cantos y los brazos en alto y las banderas y las rosas rojas y el humo del choripán.

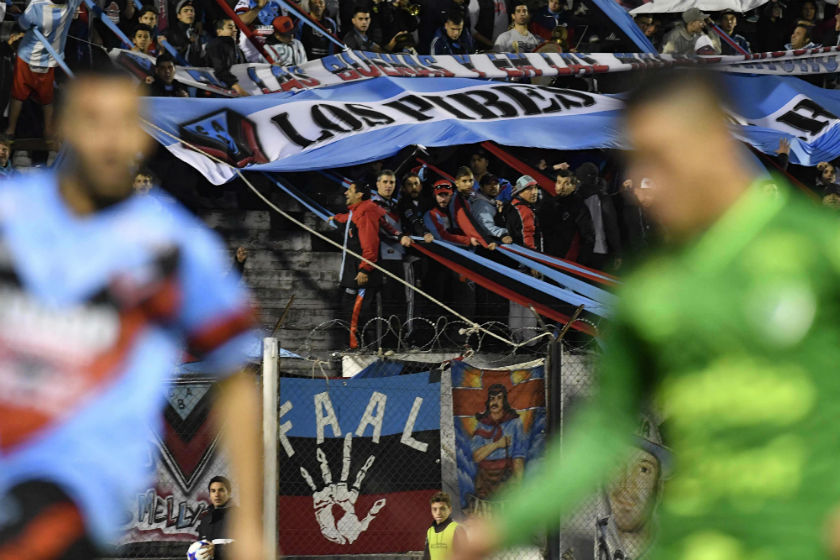

“Diego, Diego de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón, ohhhhhhh”, canta la multitud a medida que se acerca a la puerta, que cuando se cierra desata los silbidos –como en la cancha- y cuando se abre despierta un estruendo que a veces lo acompañan los tres tiros y siempre de fondo, como un mantra, el chi qui chá del bombo y el golpe del redoblante –como en la cancha. Y los chicos sobre los hombros de los padres y los padres hablando de los goles imposibles y los vendedores –como en la cancha- inflan el cuello para ofrecer las rosas o los choris, todo a 100 pesos.

Cuando ese coro desafinado y lagrimeante cambia de canción al “Diego no se murió, Diego no se murió, Diego vive en el pueblo, la puta madre que lo parió” y cierra ese set con el “y dale, y dale y dale Diego, dale” y todos cantan –cantamos- la piel se eriza irremediablemente y el llanto nos envuelve silencioso, aunque gritemos.

En el silencio corto que queda entre canción y canción, uno cae en la cuenta de que este es el primer día Después de Cristo, el primero con un Dios ya consagrado y elevado para siempre, inmune a los dolores y a las condenas de los tontos de lengua fácil que no logran entender la medida de esta leyenda que jamás se olvidó de donde salió y siempre supo adónde quería llegar.

¿A qué Diego viene a ver esta multitud? ¿Qué Diego está en el salón de los patriotas de la Casa Rosada, durmiendo el sueño eterno? ¿Está el Diego que descansa del monstruo de Maradona, del que por fin pudo librarse? “Acá está el más grande”, dice Toto, un vendedor que canta sin freno, se golpea el pecho y mira el cielo con los ojos rojos, destrozados de dolor. “Mirá, mirá esto, el Diego está acá, con nosotros”, dice y abre los brazos para apretar fuerte a este Maradona, que ahora y para siempre, es parte del aire.

Textos y fotos: Esteban Raies